2010年2月 「スポーツの力」

2月12日からカナダのバンクーバーで冬季オリンピックが開催され、日本人選手の活躍に一喜一憂しているが、スポーツと政治が合体した素晴らしい映画「インビクタス」に出会った。

主人公は、1994年南アフリカ初の黒人大統領になったネルソン・マンデラである。 マンデラはアパルトヘイト(人種隔離政策)に反対したため27年間もの長い間投獄されていた。 そんな彼の心の支えだったのが、Willim Earnest Henleyの詩「インビクタス 負けざる者たち」だった。 以下はその詩の一部である。

私を覆う漆黒の闇 鉄格子に潜む奈落の闇

私は あらゆる神に感謝する わが魂が征服されぬことを

門が いかに狭かろうと いかなる罰に苦しめられようと

私が わが運命の支配者 私が 魂の指揮官

大統領になったマンデラは1995年南アフリカで開催されたラグビーワールドカップを利用し、黒人と白人の対立を和らげようと考える。 そして、白人中心の弱小チームを国全体が一つとなって応援することで人々の心を融合させ、南アフリカを優勝に導いていく。

スポーツと政治は醜い一面を見せることもあるが、なによりこの映画が実話であることが素晴らしい。 エンデ

ィングに流れる「ジュピター」も映画の余韻に浸るのにふさわしい曲だった

。

2010年3月 「あいまいさ」

この頃の若者は他人に関心が薄く、話す時も「あいまい」な表現を好むと言われている。 自己主張をするのも苦手で一人でいるのも不安。 何かのグループに属しているとなんだか安心した気持になるのは、若者だけに限ったことではない。

「北の零年」などの映画で有名な行定勲監督が、自分の事を人ごとのように話す若者たちの共同生活を映画「パレード」で描いていると知り興味を持った。

昔と比べると、人と人との関係が希薄になってきているが、ご近所との関係に始まり、仕事においても相手を思ってのコミュニケーションはとても大切なことだろう。 あいまいさも日本人の特色なら、思いやりや奥ゆかしさも日本人の美徳だ。

自分自身にもあいまいさや思いやりが共存している。 例えば、テニスのプレー中「今のボールはラインの中に入った。 いや入っていなかった」と問題になることがある。 ラインの内か外か本当の事はわからない。その人にはそのように見えたのだろう。 ダブルスのパートナーが一生懸命主張していても、申し訳ないのだがそんな話の中に入っていくことがいやなのだ。 勝負事には向いていないとつくづく思う。ただ世界に目を向けると、日本人の美徳と思われる奥ゆかしさもコミュニケーション能力を上げていかないと、世界の中では通用しないし理解もしてもらえないだろう。

2010年4月 「時空」

3月に鎌倉にある鶴岡八幡宮の樹齢1000年といわれる大銀杏が強風で倒れた。 鎌倉に行くたび眺めていた大銀杏の思いがけないニュースに心を痛めていたが、一カ月以上が経ち、折れた株からは100以上もの新芽が芽生え、挿し木をした400の若芽の内7割が根付いたという。 1000年もの時代を生き抜いた大樹の生命力に畏敬の念を覚え嬉しく思った。

先日「ハッブル宇宙望遠鏡」でとらえたという美しい銀河の映像をTVで見て、ワクワクドキドキした。 それは宇宙の初期といわれている131億光年前に発せられた光で、宇宙の始まりを解明できる可能性があるという。宇宙の膨張速度が加速しているという理論や多くの銀河の中心にブラックホールがあるという理論はハッブル宇宙望遠鏡の観測結果によって得られたものである。

宇宙は「無」から生まれ、星々や銀河を作り膨張し続け、今に至っているという。 「無」から「有」が生まれるなんて、私には、物理学というよりは宗教に近いもののように思われる。

人間の寿命を超えた大樹には時空を超えた神が宿り、宇宙には人知を超えた果てしない空間が存在する。こんなことを感じられるのは自分が生きているからこそなのだろう。 日々の雑事を一時忘れ、こんなワクワクドキドキを感じられることに感謝したい。

2010年5月 「伊勢神宮」

伊勢神宮には一度は訪れたいと思いながら訪ねる機会がなく歳月が経ってしまっていたが、風香るこの季節に訪れることができた。 この時をずーっと待っていたような不思議な気分の旅になった。訪ねたいと思ったのは、高校時代の恩師で国文学者の坊城俊民先生が伊勢神宮の神官の血筋を引くと知った時からだから、随分昔の事になる。 がっしりとした体格ながらも公家風学者の先生が夏休みに希望者を集め、芥川龍之介の「ある阿呆の一生」の読書会をしてくださったことは懐かしく、初めて文学というものを学んだ気になったものだった。 その時の講義は今でも鮮によみがえってくる。

坊城家は冷泉家の流れをくみ、先生は当時歌会始の講師をされその後は歌会始被講会会長も務められ、三島由紀夫とも親交のあった方である。

もうひとつの理由は、都市計画の研究のために来日していたタイの友人から「日本人なのに一度も伊勢参りをしたことがないのか」と、是非訪れるように勧められたことだった。

この日の神宮は森の奥深くから風が吹きわたり、深く憂いをたたえた五十鈴川は歴史までも押し流しているようだった。 神宮の中心に位置する皇大神宮は、まるで2000年の時を超えたかのように静かにたたずんでいた。

2010年6月 「ブブセラの響き」

サッカー南アW杯、大会前の日本チームは波に乗れずに敗北を続け、マスコミにも随分たたかれ、出発前の見送りは70名ほどと寂しいものだったという。 しかし、根性がないと批判されていた若者たちがタフな精神力をみせ、ベスト16入りを果たすことができた。 空港では、岡田監督も「あそこを出た瞬間 なんじゃこれって思った」というほどの熱烈な歓迎となった。

帰国後の監督や選手のコメントは心に響くものだった。

岡田監督: 「予定より早い帰国となって残念。 できればもうひと試合させてあげたかった。 脈々と繋がってきている日本人の魂を持って戦ってくれた。 選手たちを本当に誇りに思う」

駒野 : (PKを失敗)「本当にチームメート全員から励ましの声をもらって、上を向いて進んでいこうと思った。 失敗は失敗。 だけどまたPKの場面があればまた蹴りたい」

失敗した直後は後悔の涙を流しうつむいていた駒野の前向きな言葉に、勇気をもらった人も多いことだろう。

試合前はビッグマウスと言われていた本田選手の有言実行は潔く、サムライジャパンを実感ことができた。また、川口能活らベテランの存在も大きかった。 「スタッフとして来たんじゃない。 ピッチに立つことを目標に努力することが周りの刺激になれば・・・」と黙々と練習し、裏方に徹した控えキーパーの言葉である。

大会が始まったばかりのころ、虫の羽音のような雑音に聞こえた「ブブセラの音」が大会が進むにつれ、大舞台に流れる効果音のように感じられるようになったのは不思議だった。 ブブセラの大音響は選手や現地で応援している人たちにはどのように響いていたのだろう。

チームの満面の笑顔は、うっとうしい梅雨空を忘れさせてくれた。 本当にありがとう。

2010年7月 「大仕事」

今年度に入り、情報公表の調査の仕事がワークシェアのために減り残念に思っていたが、冷静に考えれば専門家でもない私がこの仕事を続けられるのは幸せなことだ。 今、日本は先進国でも類を見ない超高齢化社会へと進んでいる。 厚生労働省が先週、2009年の日本人の平均寿命は女性が86.44歳 男性が79.59歳 と発表した。 4年連続過去最高を更新したというが、平均寿命の伸びも都市や農村の高齢化の問題を考えると、喜んでばかりはいられない。

介護保険を利用している事業所を対象に全国統一の調査を行い、都道府県ごとに公表する「介護サービス情報の公表制度」がスタートしてから5年目に入る。 「利用者が複数の事業所を比較検討し、自分に合ったサービスを選択できるように」という主旨で始まった制度だが、検索方法が分かりにくいこともあり認知度はまだまだ低い。

そこで、家のリフォームが終わったのを契機に、利用者の立場から、親しみやすく分かりやすい検索サイトが作れないものかと一大決心をした。 始めてみると想像以上に難しく・・四苦八苦・・それでも毎日少しずつ進んでいる。神奈川県の場合、市区町村が56、サービスは16グループで50サービス、単純計算で5600ページにもなる。 データーへのリンクだけならと簡単に考えていたが、果たして一人で出来るだろうかと不安になる。 それでもやっと全体の構想がみえてきた。 以下がおおよそのイメージ。

2010年8月 「涼風」

これほど猛暑が続くと涼しいところへ逃げ出したくなるが、この夏初めて伊吹山を訪ね、つかの間の涼気を味わうことができた。伊吹山は標高1,377mの霊山として知られているが、山頂に広がる高山植物のお花畑は何ともすばらしい。 一帯にはピンクのシモツケソウの群落が広がり、白いシシウド、黄色いメタカラコウ、薄紫のルリトラノオやオレンジのコオニユリなどが咲き乱れ、まるで夢の中の世界へ紛れ込んだようだ・・。

山の頂にあるお花畑をみているうちに、2008年に亡くなったアメリカの絵本作家でガーデナーのターシャ・テューダーの暮らしを思い出した。 豊かな自然に囲まれた中で創作活動をし、収穫した果物でジャムを作り、部屋の明かりはすべて手作りのろうそくというスローライフ。 「喜びは作り出すもの。 どんな時も幸せは心の持ち方にあるのだから」という言葉は奥が深い。

著書に「コーギビルの村まつり」 「輝きの季節」などがある。 ターシャが描き出す子供たち、花々や木々、動物たちは自然であたたかい。 人はみな、自分の理想どおりに生きることはできないけれど、ターシャの暮らしぶりに、自然の恵みの中で年を重ねる美しさを教えてもらった。

2010年9月 「魅力度ランキング」

新聞に「最も魅力的な市区町村」のランキングが発表されていた。

一位 札幌、 二位 函館、 三位 京都、 四位 横浜、以下 小樽、神戸、鎌倉、富良野、金沢、長崎・・と続く。魅力があり時間があったら何度でも訪ねたい町はどこだろう、と考えると、自分にとってゆかりのある地が上位にくる。

一位 「京都」 両親の生まれ育った町であり、祖先がずーっと暮らしてきた町。 町を歩いていて、なにやらルーツを感じるのに旅行者としてしか訪れたことが無く、不思議なもどかしさを感じる町。 道端のお地蔵さんや石ころからも語りかけられているような気がする。 京都には新しいものと古いものが混在しているのも魅力の一つ。 ぶらり歩きは 東福寺 哲学の道 南禅寺と疎水 嵯峨野あたりがいい。

二位 「札幌」 まずは食べ物が美味しい。 季節ごとの豊かな海の幸と乳製品から作られるお菓子は目移りするほど。 息子が学生生活を送った6年の間に口実を設け何度訪れたことだろう。

一番のお気に入りの場所は北大の中にある「モデルバーン」 クラーク博士の構想で建てられた畜産施設だが、建築学的にも美術学的にも優れた建物。 初めて訪ねたころはあまり整備されておらず人影もなく、木々や建物の影は本を読んでゆったりと過ごすのに最適な場所だった。 冬の厳しさへの忍耐と待ちわびていた春への解放感にエネルギーを感じる町。

三位 「金沢」 婚家の代々の墓所がありルーツを感じる。 買い求めた、城下町古地図散歩「金沢・北陸の城下町」を見ながら昔の人はどんな暮らしをしていたのだろうと想像してみる。 加賀友禅や九谷焼そして日本海の幸など魅力も多く、観光地以外ものんびり散策してみたい。

生まれ育った吉祥寺周辺や今の住まいのある横浜はずっと住み続けたい街。 吉祥寺は学生の街という雰囲気があるが、駅から数分のところにある井の頭公園は、駅前の賑やかさとはがらりと変わり、樹木も多くホッとする場所。 園内にある野口雨情ゆかりのお茶室で行われたお茶会が懐かしい。 横浜は歴史と未来が同居しているおしゃれな街。 みなとみらい21地区、レトロな西洋館や馬車道、文化的な建物も多く中華街もあり異国情緒が漂う。 ぶらりショッピングも楽しい。今年十位に入った長崎は大河ドラマ「龍馬伝」の影響で初のベストテン入りだという。 まだ訪れたことが無いのでぜひ訪ねてみたい。

2010年10月 「カップリング」

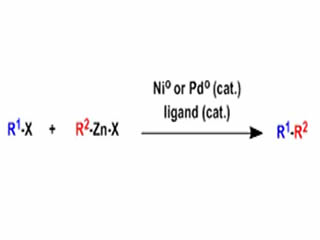

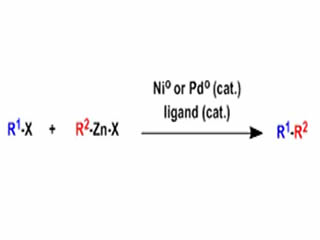

10月のビッグニュースは何といっても鈴木章さんと根岸英一さんのノーベル化学賞受賞だろう。 お二人の受賞はあまりいいニュースのない日本に元気を与えてくれた。

初めて聞く「クロスカップリング反応」という言葉も、新聞やTV報道である程度理解することができ、なんだか徳をした気分になった。 特許を取らなかったことが「世界で最も普及した日本開発の合成法につながった」そうである。 医療品、有機EL液晶などのエレクトロニクス、太陽電池など幅広く利用されている。

今、日本は尖閣諸島や北方領土問題などで厳しい外交を迫られている。 ベトナムで開催されたASEAN会議では日中首脳の握手もままならない映像がTVのニュースで映し出され、利害が絡んだ外交の難しさを思い知らされた。

「クロスカップリング」とはいかないけれど、将来のため知恵を出し合い、地球家族として互恵関係を探っていってほしい。

2010年11月 「介護保険」

介護保険法が2000年4月にスタートして10年になる。 2006年に介護情報サービス公表の調査員になって5年が経ち、2年前からはグループホームの外部評価員の資格も加わった。 それぞれの調査結果はインターネット上で公開されている。

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするには、環境の整備や施設不足の解消などさまざまな問題がある。 現在、特別養護老人ホームの待機者は42万人を超え、担い手の介護職員も不足している。介護保険は、家族が抱え込んでいた介護の負担を減らし利用者も大幅に増えたが、2012年の制度見直しに向け論議が始まっている。

介護事業所の情報公表は、利用者が事業所を選ぶ際に、公正中立に調査された結果を比較検討して自分に合った事業所を選ぶ便利なツールになるはずであるが、システムの使い勝手の悪さもありなかなか普及していない。

どの分野も財源不足が言われているなか、政府は医療・介護分野で2020年までに50兆円の新規市場と284万人の雇用の創出することを掲げた。 日本では少子高齢化が急速に進み、10年後には10人に3人が65歳以上になる超高齢化社会を迎える。 介護保険制度はこのままでは維持でず、もっと創意工夫をしなければ破たんしてしまう。日本人の知恵が試されている。

2010年12月 「時間」

6月から作成し始めていた介護情報公表のホームページ、一緒にやってくれる仲間も集まり県へホームページ公表の許可を求めたが残念ながら認められず、しばらくは落胆していた。 でも悪いことばかりではない。

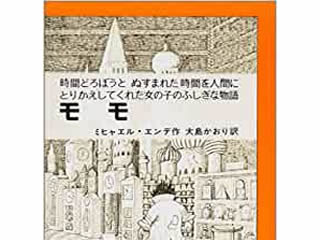

ライフワークにできたらと始めたことなのに、いつの間にか時間に追われているような気分になっていたのだ。 それからは、パソコンの前に座る時間が減り、読書する時間が増えた。 改めて振り返るとパソコンに向かっていた時間は何と膨大だったことだろう。 ふと、ミヒャエル・エンデの「モモ」を思い出した。

「モモ」のあらすじ

ある街に現れた「時間貯金銀行」の灰色の男たちが、人々から時間を次々に盗んでいき、人々の心に優しさやゆとりが消えてしまいます。 でも、不思議な力を持つ少女モモが、時間泥棒から盗まれた人々の時間を取り戻してくれるという不思議なお話しです。いくら自分が好きなことでも、パソコンばかりやっていると眼も疲れ心のゆとりまでなくしまうのではないかと気付かされた。 ホームページ作りは楽しいけれど、もっとじっくりゆっくり人生を楽しもう。