2014年2月 「ソチ五輪」

関東地方が今年2度目の大雪に見舞われた15日の未明、男子フィギュアスケートの羽生結弦が金メダルを獲得!!こんなビッグニュースが届いた。 世界歴代最高得点のトップでショートプログラムを終えたが、フリーの演技では転倒するミスがあり、金メダルが決まった瞬間には「すごくうれしいが、自分の中では悔しい部分もある。とにかく驚いた」と語った。

そんな羽生の優勝を海外メディアは、東日本大震災で被災したことを交えて詳しく報じた。 地震でリンクが壊れ、家族で避難所生活を経験したことなどを紹介、「羽生は究極のサバイバー」と伝えた。

ショートではまさかの16位発進の浅田真央も、練習してきたことを信じて、自信を持ってやるしかないと覚悟を決めた臨んだフリーだった。 「自分の中の最高の演技ができた。4年間、一から見直してきたものを全て出せたし、今まで支えてくれた方々に恩返しができた」という集大成の演技後の涙にはこちらも胸が熱くなった。

真央ちゃんが演技を終了したその瞬間、客席で応援していた高橋大輔が、やはり同じように涙を両手でぬぐいながら天を仰ぐ姿が見られた。 ハラハラしながら息を止め見守っていたすべての人々を代表するような姿に心が重なった。

銀メダルだったレジェンド葛西の素晴らしいジャンプや、風に恵まれず力を出し切れなかった高梨沙羅のジャンプ、今回が集大成になったモーグルの上村愛子の活躍も印象深かったが、スポーツとして、一番楽しんだのは女子カーリングだった。

カーリングは、氷上のチェスと言われるだけあって実に面白い。 第1戦では韓国に7:12と敗れたが、第2戦のデンマークに8:3、と第3戦のロシアに8:4で勝利する。 ロシア戦は地元ロシアの大応援団のなかでの戦いだった。 第4エンド、ストーンは曲がり具合を読み違えてコースがそれ、このエンドはスチールされた。 この時の「失投」は攻めたための結果だから仕方がない。 それでも体制を立て直し勝利した。

アメリカ、イギリス、カナダには敗れるが、第7戦ではスイスに競り勝ち、第8戦では今まで5連敗していた中国に雪辱する。 最後の第9戦は世界ランク1位スウェーデンと対戦。 もしかしたらという期待も抱かせる戦いに、氷上を滑るストーンをドキドキしながら追った。

ストーンが思い通りに置けるか、相手のストーンをはじいてロールさせたストーンが、思い通りの位置に留まるか、ほんの数センチの違いでも優劣を分ける。 それがオセロのコマのように、劣勢を優勢に変えるから面白い。 すべての試合を通じて、リーダー小笠原の攻めの姿勢は揺るぎがなかった。 最後に敗れ5位に終わったものの、やりきった5人の顔はなんともすがすがしい。

いいチームは、ミスを「いいミス」に変えられるチームだという。 1人がコースをずらしたら、次の人がそれをカバーするようにストーンを置く。 1人のミスもみんなでカバーしていくカーリングは、チーム力のスポーツだ。 そしてチーム全員で、ラストショットへと向かう。

そんなカーリングの楽しさを教えてくた皆さんの熱き戦いに感謝したい。

2014年3月 「宇宙誕生の秘密」

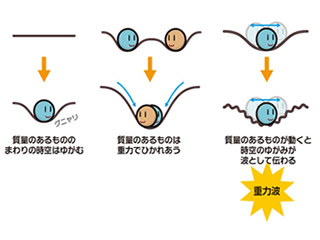

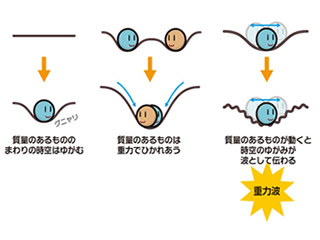

3月18日「ノーベル賞級の成果 宇宙誕生時の重力波観測」のビッグニュースが新聞に載った。 138億年前の「重力波」の証拠を観測したと発表した米カリフォルニア工科大や米ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのチームは、誕生直後の宇宙の姿を初めて観測した成果だ。 海外メディアや英科学誌は速報で成果を伝え「ノーベル賞級」と評価している。 生まれたばかりの宇宙は急激に膨張したと考えられており、その際に発生した重力波の痕跡を今回、初めて見つけたとしている。

本当にわくわくするニュースだ。 そんな折、話題になっている池内了の「宇宙論と神」を読んだ。 ここでの神のとらえ方は「宇宙論の歴史から、太陽系から星の宇宙へ、さらに銀河宇宙から無数の宇宙が存在する世界へと、時代とともにより大きな階層構造をなす宇宙へと神を求めて彷徨ってきた。」というように、全知全能の神としてのとらえ方とは少し違うように感じられた。 そして続く、「今や、宇宙空間に展開する多数の次元の中に神はかくれているという可能性へと追いつめてきた。 とはいえ、さらに神はいくつもの隠れ場所を持っていて、人類がそこに到達するのを傍観しているのかもしれない」と締めくくっている。

神と宇宙は相性がよく「どちらも遠く離れていて直接捕らえることができず、想像する中で肉薄するしかない点で共通していて、近代科学とは、神の領域と人間の関係を明確に区別する方法」だという。 最終章では「あたかも神を追い求め続けるかのように広大な宇宙に挑戦して続けてきた」「天文学者たちは階層を超えて新しい宇宙を発見した時胸躍る思いで探索を続けてきただろう。 そして、神の居場所はどこであるかを探し求めたことであろう」としめくくっている。

最初の宇宙は無から生れたと考えられている。 う~ん・・・どういうことだろう。 本来、無というと何もない状態だが、物理学的には「ゆらぎ」のある状態のことをいい、物理的に可能な限りエネルギーを抜いた状態でも「ゆらぎ」が残るのだそうだ。 宇宙の誕生直後に発生した「重力波」の証拠とされる現象の観測は、生まれたばかりの宇宙の姿を探る重要な手掛かりとなるという。

かつては、神話の世界にゆだねられていた宇宙の始まりが、少しずつベールをはがされていく。 知的生命体をつくり出した宇宙は、これから先どれほど解明されていくのだろうと思うとドキドキする。 年齢を重ねると宗教や宇宙に興味が涌くといわれているが、壮大な宇宙の誕生に思いをはせ、神の秘密に思いを巡らせるのは、限りある人生であるからこそ楽しいひと時だ。

2014年4月 「春とさくら」

桜の花が咲くころ、その咲き誇る美しさに惹かれて多くの人がカメラを向けたことだろう。 まず咲くまでのカウントダウンにそわそわさせられ、今日は何分咲きだろうかと気をもみ、満開になったら風や雨にいつまで持つのかとハラハラ心配させられる。 相手のさくらには関係なく、こちらがそわそわハラハラしているのだからまるで人生のようだ。

桜の咲くころになるとよく西行の歌が引き合いに出される。 西行は桜の花だけではなく、人の心に映る桜を詠っている。

なにとなく 春になりぬと聞く日より 心にかかるみ吉野の山

春になったと聞いた日から、なんとなく、心にかかる吉野山である。

いかで我 この世のほかの思ひいでに 風をいとはで花をながめむ

どうすればよいのか、私は――来世へ持ってゆく思い出として、せめて一度くらい風の心配をせずに心ゆくまで桜の花を眺めたい。

ながむとて 花にもいたくなれぬれ ば散る別れこそ悲しかりけれ

じっと見つめては物思いに耽るとて、花にもひどく馴染んでしまったので、散る時の別れが一層悲しいのだった。

風さそふ 花のゆくへは知らねども 惜しむ心は身にとまりけり

風が誘って散らす花の行方は知らないけれども、その花を惜しむ心の行方は知っている。それは我が身に帰って来て、ずっと留まっているのだ。

私の住むマンションには2万本以上の草木が植えられ、四季折々の花々が生活に潤いを与えてくれている。 桜はソメイヨシノをはじめとして8種類が植えられ、この春には芳香の「駿河台匂い桜」も加わった。 我が家の庭先からは桜が幾重にも重なって眺められ、とても贅沢な気持ちにさせてくれる。

桜の花びらは散ってしまったが、若葉が芽生え初夏への準備を始めている。 なんだかほっとしたような不思議な空気さえ流れているようだ。 桜の精とは来年の再会を楽しみに、これからは新緑の季節を楽しみたい。

2014年5月 「巡り合い」

人と人は出会い、それぞれの人生が接点でつながりいろいろな色の糸で紡がれていく。 心に刻まれるいろいろな人との巡り合いがあった。

「代々の墓守」

先祖代々のお墓は金沢市の市街地「野田山」にあるが、お墓の整備でお世話になった墓守の野田さんに久しぶりにお会いした。 野田さんの家は墓守を兼ねた兼業農家で、曽祖父の代からの我が家の歴史を知る生き証人でもある。 畑で鍛えた、女性としては大きく無骨な手が、逞しい人生を物語っている。

「学生時代の友」

最後に会ったのはいつだったか、15年は経っているだろうか。 懐かしい友が我が家を訪れてくれた。 顔を合わせた瞬間、昔に戻るのがなんとも嬉しい。 ご自宅の庭で収穫したブラックベリーや柚子で作った手作りジャムと自家製の梅酒をお土産にいただいた。 母の手作りの味を思い出し、懐かしさと嬉しさが混じり合う。 早速梅酒をいただいたが、ほんわかほろ酔いの気分になり話が弾んだ。 再会とこれからの私たちの未来に乾杯!!

「タイからの友」

22日タイでクーデターが起きた。 そんな中、24日にタイの友人が来日した。 行政官の責任者である彼女を心配していたが、のんびりと思えるほどの団体での視察観光旅行である。 東京中心の都市計画を視察するスケジュールであったが、半日、団体と離れ一緒に横浜界隈で、おしゃべりやショッピングを楽しんだ。 タイの情勢はアジアの情勢でもある、上手くかじ取りされ事態が収拾されることを願っている。

「奈良の友」

横浜からの急な引っ越しで、ゆっくりお別れ出来なかった友と、奈良で再会することが出来た。 顔を見るだけでほっとするのに、平城宮跡や唐招提寺や薬師寺を案内していただき、ご自宅にも招いていただいた。 身も心もおしゃれでチャーミングなご夫婦に心から感謝である。

「京都の従妹たち」

今回の京都は観光ではなく、人との再会を求めての旅だから・・心沸き立つ旅となった。

父の葬儀以来30年振りに再会した従妹たちの案内で、両親の足跡を訪ねた。 母の昔話によく出てきた「真如堂」や父が下宿していた従妹の家の界隈を訪ねたが、一年半前に亡くなった母が路地の角からひょいと出てくるのではないかと、不思議な気持ちになった。 「真如堂」の石段に腰かけながら『百人一種あられ かるたあそび』をいただいた。 百人一首など遠い記憶の中に埋もれていたが、一つ一つの小袋に書かれたそれぞれの一首は、優雅な王朝人の情感が豊かに詠まれ、時空を超えて歌遊びに参加したい気持ちになった。 その中に紫式部が、友とのあわただしい再会を月に託して惜しんだ一首があった。 紫式部(57番)とある。

めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に

雲がくれにし 夜半(よは)の月かな

この歌は『新古今集』雑上・1499にある。 幼友達と久しぶりに逢ったが、ほんのわずかの時間しかとれず、月と競うように帰ってしまった。 雲間にすぐ隠れてしまう月になぞらえ、再会した幼友達とつもる話もできずに帰られてしまった寂しさを詠んだ歌で、まさに今回の旅にふさわしい一首だった。

2014年6月 「Wカップ」

ブラジル大会では、最後まで奇跡は起こらず、日本は2敗1分けの結果となり予選リーグで敗退となった。 奇跡は、神など超自然のものとされ、人間の力や自然法則を超えたできごとだから、ひたすら祈ったからといって起こるものではない。 何とかなるかもしれないと、最後まで望みを持った自分自身の甘さにもがっかりした予選リーグでもあった。 日本は敗退したが、本戦はまだまだ始まったばかりだ。

今度の大会で印象に残ったのは、開幕試合の審判を任された西村主審、初出場のボツニア・ヘルチェゴビナ、そしてTV中継の時に流れるイントロ画像だった。 ボールを持つ少年はブラジルのエース、ネイマールの少年時代のようにも思われ、夢を膨らませてもらった。

西村雄一主審 :

開幕戦で審判を任されたのは3人の日本人だった。 開幕戦の主審と最終戦の主審は相応の力量がないと任されない。 審判員もまた日本代表であり、開幕戦のブラジルとクロアチアの主審を任された西村主審を誇らしい気持ちで応援していた。 開催国であるブラジルはクロアチアに3―1で勝利し、幸先のいいスタートを切ったが、ネイマール、オスカルの素晴らしいシュートと共に西村主審が下したPKの判定が話題になった。

一部で「誤審」ではないかと言われたPKだが、リプレイを見ても素人にはよくわからない。 クロアチアのCBロブレンが最初、ブラジルのFWフレジの手をつかんだのは間違いなさそうだが、すぐ手を放して何事もなかったように振舞っている。 ワールドクラスの試合ではよくある場面でもある。 フレジの“振り”にだまされたともとれるが、西村主審はフレジの腕にかかったロブレンの手を見たのだろう。 確かに見たから笛を吹いたのだろう。

開幕戦のこの判定から、「手」の動きに対しては厳罰で臨むのではないかとの憶測が生まれ、それ以降の試合では手の使い方を自重する選手が増え、ゴールの数が多くなったとも言われている。 一瞬の動きに対して瞬時に判断するのは難しいことだろうが、自分の技量を信じ自信をもって判断するしかない。 想定外のところで話題の中心になった西村主審だが、是非今後も頑張ってほしい。

ボツニア・ヘルツェゴビナ :

今年は第一次世界大戦から100年目に当たる年だという。 第一次世界大戦は、1914年オーストリアの皇位継承者フランツ・フェルディナンド夫妻がサラエボ(現ボツニアヘルチェゴビナ)でボスニア系セルビア人によって銃撃され、この事件が第一次世界大戦への引き金となった。

今回初出場を果たした旧ユーゴスラビアの小国・ボツニア・ヘルツェゴビナは、90年代、民族紛争から死者20万人という内戦を経験し、国内では今も根深い対立が続いている。 それをまとめあげたのが 元日本代表監督のイビチャ・オシムだと知った。 かつて敵同士だった民族を、世界を目指す代表チームにまとめるのはどんなに大変だったことだろう。 サッカーは、対立の日々に福音をもたらし、共存への可能性を示せるのだろうか。

学生時代の英書購読で「事物による教育」というのがあったのを思い出した。 著者も忘れてしまったが、争いの世界をなくすために、サッカーなどの事物により競い合うことで、平和を構築していこうという内容だったと思う。 ワールドカップに熱狂する人々がいる一方、ウクライナやイラク情勢は悪化している。 人間はもっと賢くなれないものだろうか。

ボツニア・ヘルツェゴビナは、1次リーグで敗退してしまったが、イランとの戦いでは3:1と初出場で歴史的勝利をした。 ブラジルW杯に、特別な使命を背負って出場したボツニア・ヘルチェゴビナを心から応援し今後を見守りたい。

2014年7月 「村岡花子と教文館」

NHKの朝の連続テレビ小説「花子とアン」が放送され4か月になる。 「赤毛のアン」は読書好きの母がいつも手元に置き楽しんでいた本だ。 一方の私は、アンがロマンチストの夢想家であるために、感情が豊かすぎて受け止めきれず、読み続けるのがしんどくなりいつも途中で投げ出してしまっていたのである。

久々に会った学生時代の友人から「花子とアン」の原作である「アンのゆりかご」を勧められたが、読み進むうちに、娘の通っていた東洋英和女学院や私が一時期勤めていた教文館が主な舞台であると知った。 その偶然を驚くとともに、村岡花子が急に身近な存在に感じられ、その生涯にも興味を持つようになった。

「村岡花子出会いとはじまりの教文館」と銘打った「村岡花子展」が5月31日~7月14日まで、物語の舞台である銀座教文館で開催された。 私が訪ねた日は、女子高生から老夫婦までさまざまな年代の人が訪れていた。 じっくりと見て回る方が多いために、狭い会場は大変な混雑で熱気に溢れ、村岡花子と「赤毛のアン」の人気をうかがい知った。

村岡花子は1917年24歳の時に「爐邊」を教文館で刊行して以来、中断を挟み44歳まで翻訳や編集、女性と子供のための出版に携わっており、夫となる村岡敬三や「赤毛のアン」の原書を渡されたショー女史とも教文館で出逢っている。 この展覧会で教文館時代の村岡花子の仕事やその生涯を知り、教文館がアメリカのメソジスト教会の宣教師によって1885年に設立された書店・出版社であり、現在の場所に移ったのは1906年だという歴史も改めて振り返ることが出来た。

若いころは何度読んでも途中で挫折していた「赤毛のアン」だったが、母と村岡花子を偲び、手に取ってみようと思う。 若かった頃には気づかなかった発見があるかもしれない。

2014年8月 「お盆に考える」

2015年度に介護保険制度改正が行われる。 改正の内容は地域包括ケアシステムの構築や費用負担の公平化で、今後は医療分野でも在宅医療の適正化が行われる。 団塊の世代が75歳以上になる2025年をめどに住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括システムを実現するのが政府のねらいだ。

「人生の最後をどこで迎えたいか」との問いに、ほとんどの人が「自宅で迎えたい」と答える。 日本人の8割は病院で亡くなっているのが現実だが、2030年には一年で亡くなる人が160万人を超え、終末期に入院する人が増え続けると、地域によっては病院のベッドが足りなくなるおそれが出るという。

14日の日経新聞に「お盆に死を考えてみよう」という社説が載っていた。 霊魂を迎え、供養するこの時期に、自らの死についても思いをめぐらせてみてはどうだろうか、というものだ。

お盆には娘家族が1歳と3歳の孫を連れ里帰りした。 2房だけ実った庭の巨峰で形だけのブドウ狩りをし、夜には線香花火を楽しんだ。 仏壇に「みなが幸せになりますように」と手を合わせると、3歳の孫が隣で「よろしくお願いいたします」と小さな手を合わせた。 どこで覚えてきたのだろうか、嬉しい驚きだった。 こんな可愛い孫の願いはきっとかなえてくれることだろう。 ご先祖様の笑顔が見えるようだ。

今までどのように生きてきたか、これからどう生きていくのか。 反省ばかりだし、これからのことを考えると不安もあるが、なるようになると大らかに構えている。 自分にとって何が大切かを考えれば、道はおのずから見えてくるかもしれない。

2014年9月 「Teacher’s Day」

Facebookには登録しているものの、怠け者の私は自分から発信することはあまりなく、友人たちからのトピックスを楽しみ、時々「いいね!」などとつぶやいている。 ところが、9月のはじめ、日本語教室で知り合ったインド人のDEOさんがUPした写真を見て驚いた。 なんと懐かしい!! 一気に時が10年遡りあの頃に戻っていく。 DEOさんは当時日本企業に留学していたエリートだったが、写真には次のようなメッセージが添えられていた。

Thanks all. Though I am not fluent in the language now, but I learned many things from Hodogaya class teachers like Japanese cooking, Origami, Japanese Song, dance, taking part in Japanese speech contest, Japanese drama, Japanese culture plus dedicated teachers and lots of friends from almost all APAC countries including Mangolia, Kambodia etc ..what more you can expect from life in Japan? My Japanese Conversational Language Teachers in Japan. Remember them on Teachers Day....

インドのTeacher’s Dayは9月5日だが、こんなに時を経ても私たちのことを思い出してくれたことに感激する。 タイのTeacher’s Dayはワイクルーの日といわれ6月16日だった。 「ワイ=合掌」 「クルー=教師」 の意味で、 教師に合掌する=教師に対する感謝・尊敬を示している。 タイでは知識を与えてくれる教師に対し、第2の親のように感謝し尊敬の念を抱き、式典が各学校で行われる。 当時も日本との違いを実感したものだが、タイでも日本でもどこにいても至らぬ私は、周りから学ぶことの方がはるかに多く出来ることなら「学生への感謝の日」を設けたい!! 懐かしい顔、顔、顔 (^^♪ 久々に見る写真に懐かしさがこみ上げてくる。

2014年10月 「パリの美術館とモネの庭」

今回の旅のテーマは「主人の退職記念にパリの美術館巡りをする」だった。 芸術の秋にふさわしく秋晴れの天気を期待していたのに、出発は台風18号の直撃で6時間遅れとなり、帰りは19号の影響を心配しての帰国になった。

パリではルーブル美術館、オルセー美術館、オランジュリー美術館、ロダン美術館などを巡ったが、なかでもオランジュリーのモネの睡蓮は圧巻だった。 写真やつたない表現ではなかなか伝わらないが、旅の思い出を綴りたいと思う。

ルーブル美術館

もともと要塞のため建設されたものが宮殿として利用されていたが、1682年にフランス王ルイ14世が、ヴェルサイユ宮殿を建設した事によって、王室コレクションなどの収蔵場になった。 ミロのヴィーナス、モナリザ、サモトラケのニケなど有名な展示物の周りは観光客で賑わっている。

絵画以外で注目したのは中庭のナポレオン広場にあるガラスのピラミットだ。 ピラミッドは1989年に完成し、中央にある大きなピラミッドがメインエントランスになっている。 逆ピラミッドはショッピングセンターに設置された採光用の窓だが、下向きのガラスのピラミッドの下には1メートルほどの石のピラミッドが置かれていて、上部にある大きなピラミッドと対になっている。 「ダビンチコード」の最後の舞台になっているのを思い出し、不思議な感覚に見舞われた。

オルセー美術館

建物は1900年のパリ万国博覧会開催に合わせて、オルレアン鉄道によって建設されたオルセー駅の鉄道駅舎兼ホテルだった。 設計者はヴィクトール・ラルー(1850年 - 1937年)で、風格があり素晴らしい建物だ。 印象派やポスト印象派など19世紀末パリの前衛芸術のコレクションが有名だが、19世紀の主流派美術であったアカデミズム絵画を多数収蔵し展覧している。

オランジュリー美術館

かつてはテュイルリー宮殿のオレンジ温室(オランジュリー)だったが、モネの『睡蓮』の連作を収めるために美術館として整備された。 1965年からはフランスに寄贈されたジャン・ヴァルテル&ポール・ギヨームコレクションの散逸を防ぐために保護に当たっている。

一階にあるモネの大装飾画の『睡蓮』の連作は2つの展示室に8枚展示され、東の朝の光景から、西に夕日が沈むまでという時の流れを表し、見るものを無の境地にする。

ロダン美術館

1908年から亡くなるまでの10年間、ロダンがアトリエ兼住居として使っていた建物である。 1911年にフランス政府がビロン邸を買い取ることとなったときに、この館を気に入ったロダンが自己の作品及びコレクションを国家に寄付するので美術館として残して欲しいと提案し、ロダンの死後の1919年に開館した。 館内の作品もすばらしいが、美しい庭園と木々の間に点在するロダンの彫刻は、他の美術館とは異なった雰囲気を醸し出し、自然との一体感を感じた。

美術館以外で心に残ったのはモンサンミッシェル、シャルトルの大聖堂、ジヴェルニーにあるモネの家と庭園だ。 なかでもモネの庭園に心を奪われた。

ジヴェルニー モネの家と庭園

モネがル・アーヴルやパリでの制作活動のあと安住の地に選んだのがジヴェルニー。 43歳から亡くなるまで人生のほぼ半分をこの庭のあるアトリエで 過ごし、多くの作品を残した。 季節ごとの花を配置した美しい庭園はモネ自らが設計したもので、蓮池の周りに植えられたしだれ柳は、額縁のような景色を創りだし、まさにモネの『睡蓮』の世界だった。

池にかかる橋のほかにも各所に日本好きなモネを感じることが出来た。 当日は庭師が池の手入れをしていたが、その様子も一幅の絵のように溶け込んでいる。 家の内部の調度品は時の流れを止めたかのように置かれ、モネが集めた貴重な日本の版画コレクションが展示されていてモネの息づかいを感じることが出来た。

今回の旅は、台風の歓迎を受けたり、モンサンミッシェルの名物レストランで蜂に刺されたり、申し込んでいたツアーがまさかのハネムーン用(結果的にはハネムーン組が6組、熟年夫婦が4組)だったりとハプニングもあったが、芸術を含めた時の流れを味わう旅となった。

2014年11月 「紅葉」

マンションのホームページ委員に参加してから2年半が過ぎる。 この間に仲間から学んだことは限りなく多く、本当に感謝している。 ホームページの構築当初から手ごわいXoopsに悩まされ、やっと全体像が見え始めたころには正体不明のウィルス騒動に巻き込まれたが、自分一人で細々とホームページ作りをしていたころに比べると刺激が多く、まるで異次元の世界だ。

ホームページには生活情報やサークル活動のほかに 「パークヒルズの四季」、「敷地内の植栽」などのページがあり、草木花の写真撮影や更新などを担当している。 写真を撮っていると見過ごしていた季節の変化に気づかされることも多く、視線を低くして間近で眺める花々に心を癒されている。

庭はプロのガーデナーにより管理されているが、10月にパリ郊外のジベルニーにある「モネの家」を訪ねた時、お花の種類やレイアウトがとても似ているのに驚かされた。 後で知ることになるが、ガーデナーの徳原さんは、浜松で開催された花博覧会で「モネの庭」のガーデンデザインの監修をされたこともあるとのことだった。 ここには「睡蓮の池」は無いが、なるほど、納得だ。

今は日々変化する紅葉が美しい。 初めは濃い緑だった木々が恥じうように薄みどり色になり次第にきいろに変わった。 そして今、まるで散り際の美しさを誇示するかのようオレンジから赤に染まっている。 「地には平和」 静かに秋は深まっていく。