2015年1月 「錦織 圭」

勝負をかけたドロップショットをネットにかけてしゃがみ込んだ錦織圭を見て日本中がため息をついた。 全豪オープンテニスの準々決勝で前回王者のワウリンカ(スイス)にストレート負けを決める瞬間だ。

最近の錦織の活躍は、トップニュースで報じられたり特集が組まれたり、テニスファンでない人からも関心が寄せられているが、活躍を見るたびに改めてその才能の豊かさに驚かされている。

約40年前、テニスコーチのニック・ボロテリー(83)が辺り一面トマト畑だったフロリダ州ブラデントンに住居と学校とコートが同居する世界初のテニスアカデミーを開いたが、テニス選手養成施設が評判になり、90年代はウィリアムズ姉妹(米国)、シャラポワ(ロシア)らが加わり、2003年には13歳の錦織圭が留学した。

入校当初は身体も細く、英語も話せず内気で目立たなかったというが、2年後にはあふれ出る才能が開花する。 「ボールを早く打つ能力が素晴らしい。相手の動きを読み、何よりフットワークがすぐれている」そして「錦織の武器は2つある。一つはマジックハンド。もう一つが人間性。両親に似て穏やかで落ち着いている」とコーチは話す。

日本で、錦織少年の才能を見いだし13歳で渡米させたのは、日本テニス協会名誉会長であり、私財を投じて創設した「盛田正明・テニスファンド」盛田会長。 そして去年からは元世界2位のマイケル・チャンがコーチとなり精神力を鍛えサポートしている。 そんな人々に支えられ、漫画「テニスの王子様」のファンだった島根県出身の小学生が、今世界で羽ばたいている。

「助走する新幹線には『気』が満ちている」という。 懸命に走る通勤電車を、ほんのわずかな加速の差で新幹線がゆっくり、ゆっくりと抜いていく姿が美しいという。 『なるほど!!』 「もっと遠くまで跳びたいなら、ちょっと後ろに下がるとよい」という英語の諺があるそうだ。 『なるほど!!』 そんな異次元の錦織のテニスにこれからもワクワクしたい。

頑張れ錦織!! ガンバレKEI!!

2015年2月 「暦」

今年の節分は2月3日で、その翌日の2月4日が立春だった。 「節分が2月3日とされるのは2024年までで、2025年では2月2日になる」という。 その日暮らしをしていると気が付かないが、暦の上ではそんなことが時々起きている。 節分は二十四節気でいう季節の分かれ目で、立春は季節が冬から春になる日を指している。

立春という言葉を聞くと、春がことのほか待ち遠しくなる。 暦の上での立春を迎えるころ、寒さはピークを迎えているが、春は着実に近づいている。 “If Winter comes, can Spring be far behind” である。 日本は地震列島であり台風の通り道でもある。 自然は脅威でもあるが、人はその恵を享受して生活している。

八百屋の店先で春の山菜を見かけるようになってきた。 母を思い出し、ウドの酢味噌和えを作ったが、そのしゃきしゃきした感触と共に、春の香りが口いっぱいに広がった。 立春から数えて15日目ごろが「雨水」そして「啓蟄」へと続く。 日本の四季は音楽を奏でるように流れていく。 この流れに遅れないように、怠け者の私もそろそろうごめ(蠢)き始めよう!!

2015年3月 「お抹茶椀」

草木が芽吹きを始めるという意味の弥生三月。 春の足音に誘われ、宮島・萩・秋吉台を訪ねた。

世界遺産の厳島神社

厳島神社は593年、島全体が神の島として崇められていたため、陸地では畏れ多いとのことから、潮の満ち引きする場所に建てられたたが、1146年、平清盛が安芸守に任官し社殿を現在の姿に造営した。平成17年からは「清盛まつり」が開催され、折しも島を訪れた22日には「清盛祭り」が盛大に行われ、地元の小中学生のブラスバンドを先頭に稚児や武将の行列が練り歩き、島の住民に観光客も加わり賑わっていた。 お祭りに出会えたのも幸運だったが、何といっても、島で食べた酢がきと焼きがきの味が忘れられない。

廻廊など多数の建造物が国宝や重要文化財に指定されている。 東側廻廊は47間、入口は切妻造りで、屋根は檜皮葺、棟には棟瓦が載せてある。 一方、西廻廊は61間あり、西の端は唐破風造りになっている。 床板は、1間に8枚敷いてあり、釘は使っておらず板と板の間は少し開いていて、潮が高い時や台風時に波のエネルギ-を減免・消波する構造になっていて建物を守る工夫が行われている。

海底トンネルを徒歩で下関から門司へ

関門トンネルは二重構造で上が車、下が人道となっている。 徒歩でも15分ほどの距離だが、途中に山口県と福岡県の境界線が引かれていて、海底の県境をまたぐ事が出来不思議な気分。 トンネルの完成までには21年の歳月がかかり、完成は昭和33年3月9日だったという。

松陰神社・松下村塾

吉田松陰を祭神とする神社で、松陰の墓所がある東京都世田谷区と、松陰の生誕地である山口県萩市にあり、学問の神として崇敬を受けている。

松下村塾は、幕末期に吉田松陰が主宰した私塾だが、NHKの大河ドラマ「花燃ゆ」で注目されている。松陰の叔父である玉木文之進が自宅で私塾を開いたのが始まりで、外伯父にあたる久保五郎左衛門が継ぎ、1857年に28歳の松陰が引き継いだ。

松陰は身分や階級にとらわれず塾生を受け入れ、わずか1年余りの間に、久坂玄端、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋など、明治維新の原動力となり明治新政府で活躍した多くの逸材を育てた。

・萩城三の丸北門屋敷

萩は、毛利三十六万石の城下町であり、こじんまりとした佇まいながらも趣豊かで自然に恵まれた町だ。 宿は、かつて城を守る重臣達が居を構えた萩城三ノ丸の毛利一門である吉敷毛利家屋敷跡に建てられた「北門屋敷」。 国の重要伝統的建造物群保存地区としてまた、世界遺産の候補地として政府推薦を受けたこの場所に許されている唯一の旅館だというので期待は大きかったが、建物が和洋折衷様式だったのには違和感を感じた。

夕食は、ふぐ会席のふぐ料理三昧のはずが喰意地が張り、悲しいことにおなかを壊してしまい、お楽しみが台無しになってしまった。 翌日の散策では少し回復し、侍屋敷としての地割をよく残した近世城下町と土塀越しにみえる夏蜜柑の景観を楽しんだ。

・秋吉台・秋芳洞

初めて訪れた秋吉台では壮大な地球の営みを感じることが出来た。 秋芳洞は、秋吉台の南側にある広谷ポリエの奥にある日本屈指の大鍾乳洞で、入口の高さが20m、幅が8m、洞くつの長さは8,700mもある巨大な大鍾乳洞だが、見学できる長さは約1,000mとなっている。

旅の終わりに求めた萩焼のお抹茶椀でお薄をいただきながら・・旅の思い出を紡いでいこう。

2015年4月 「地には平和」

4月は大気がゴロンと回転して春色に変わる。 窓から眺める景色に合わせ、クッションカバーも春色に替えた。 能楽師狂言方の山本東次郎が、「七十歳を過ぎてから冬の間に3つも年を取ってしまうと感じるようになった。 それが春になると一歳半戻り、夏までに半年分を元に返して帳尻を合わせる」と言っている。 若葉を揺らす風を感じると3歳年を取り2歳分を取り戻す、という不思議な感覚がわかる気がする。

私の誕生日は4月1日。 我が家の庭に是非にと友人が勧めてくれたバラの苗、 「ジュベリー・セレブレーション」 が甲府のバラ園から届いた。 「ジュベリー・セレブレーション」は、エリザベス女王の即位50周年であるゴールデンジュビリーの記念に生まれた、なんとも誇らしい名前のバラである。 勢いのいいシュートの先に、赤ちゃんのように恥じらうつぼみを見つけて、毎日わくわくドキドキしている。 来月には美しい花を咲かせてくれるだろう。

娘の誕生日は4月14日、私と娘の中間の8日に息子夫婦に女の子が生まれた。 小さな命の無心なしぐさは本当に愛らしい。 出産当日、お見舞いから帰る道すがら 「み子主 あれましぬ 笛吹き琴鳴らして 今日の良き日をば 諸共に歌わん・・」 と口ずさんだ。 誕生3日後に決まった子供の名前は実心(みこ)だという。 「生まれてきてくれてありがとう」 という感謝の心と共に、この小さく重い命を守っていかなければと思う。

4月8日はお釈迦様の誕生日にあたり 「花まつり」 が各地で行われる。 8日は父の命日でもある。 「花まつり」 の名称は4月8日が、関東以西で桜が満開になる頃である事から、浄土真宗の僧の安藤嶺丸が提唱したといわれている。 今年は季節外れで、みぞれ交じりの寒い一日となったが、いつまでも記憶に残る日になるだろう。

世の中、ドローンの飛来など物騒なニュースが多いが、庭越しに見える清楚なハナミズキ、初々しい紅葉の新緑を眺めていると、世の中悪いことばかりじゃないと思えてくる。 ふと 「地には平和」 の言葉と共に、善福寺キャンパスに統合され、今は無くなってしまった牟礼キャンパスで過ごした学生時代の日々が懐かしく蘇ってくる。

2015年5月 「コンシェルジュ インペリアル」

介護を扱った漫画が増え、シニアのみならず若い世代の関心も呼んでいるという。 そんな話につられ、藤栄道彦の「コンシェルジュ インペリアル」を読んだ。 介護の世界での『究極のサービス提供』とは、いったい、どんな話だろう。

子供のころナイチンゲールにあこがれて看護師になりたかった主人公だが、実際には看護師にはなれず介護士になる。その介護施設でロボットと出会い、奮闘し日々成長していく姿を、人とトボットという2つの異なった視点から描いて興味深い。

パートナーのロボット、ナーシング・インフォメーション・コンシェルジュは、知能を持つロボットである。 介護の仕事に就く自信がないと悩む主人公に「私の使命は人間のために働くことです。 あなたは他人のために生まれたのですか。 他人のために生まれて来る人間は存在するのでしょうか。 できないことをやろうとするから人間はスゴイなあと思います。」と励ます。

総務省の推計では65歳以上の高齢者は14年に約3296万人で、今や4人に1人が高齢者であり日本は超高齢化社会に突入している。 2000年の保険制度導入で、注目を浴びた介護業界だが、離職率が高く常時人手不足だ。 介護ロボットが人を手伝い、IT化で業務の効率化が進めば若い人にとっても魅力的な職場になっていくのではないだろうか。

高齢化につれ認知症問題も大きな問題になっている。 国立循環器病研究センターは、脳梗塞の再発予防に使う薬で、軽度の認知症患者を治療する臨床試験(治験)を医師主導で始めると発表した。認知症の薬ではないが、マウスの実験で脳にある認知症の原因物質を取り除く作用などが分かってきた。治験を受けるのは、国内に800万人いるとされる認知症患者のうち、400万人ほどが対象になるという。

それぞれの人が望む、介護における『究極のサービスの提供』は夢のようだが「10年後には、介護が高い創造性の求められる仕事になり敬意と賞賛を受けられるように変わるさ」というポジティブシンキングに希望を見出したい。

2015年6月 「アジサイの花」

6月29日、今日の誕生花はアジサイ。

うっとうしい梅雨空のなか、今年はいつにもまして美しい。 敷地内のアジサイも水色・紺・白・ピンク・赤とにぎやかだ。 花言葉には、移り気・あなたは美しいが冷淡だなどのマイナスイメージと、元気な女性・辛抱強い愛情・一家団欒・家族の結びつきなどプラスイメージの両方があるが、印象はその日の気分によっても変わるから不思議だ。

ガクアジサイは、日本原産で、密集した花の周囲に額縁のように装飾花をつけているが、セイヨウアジサイは、装飾花が球状で、日本原産のものがヨーロッパで品種改良され、逆輸入されたものだ。 なにやら誇らしげな西洋アジサイより、控えめな佇まいのガクアジサイやヤマアジサイに魅かれる。

花は、土がアルカリ性なら赤色系、酸性なら青色系になり、アントシアニンという色素を持っていないと白色になる。 最近は色とりどりのアジサイを見かけるが、子供のころのイメージは圧倒的に青系だ。 日本は雨が多く土壌は酸性のため、本来は青系が多い。 赤系にするには石灰を撒き、土壌をアルカリ性にしているという。

アジサイの歌は万葉集に二首みられるが、平安時代にはほとんどみられないというから不思議。 万葉集の二首は

言問はぬ木すらあぢさゐ諸弟(もろと)らが練りのむらとにあざむかれけり 大伴家持

あぢさゐの八重咲くごとく弥(や)つ代にをいませ我が背子見つつ偲はむ 橘諸兄

大伴家持はアジサイを 「移ろいやすい不実な花」としてとらえているが、橘諸兄は長く咲き続けるアジサイを 「見るたびあなたを想いだす、愛しい花」としてとらえている。

アジサイを詠んだ俳句をみると日本人の感性がよくわかる。

紫陽花に 十二単衣の あるらしく 藤田次恵

紫陽花の 色に咲きける 花火かな 高橋淡路女

紫陽花の 雨のやはらぐ 読書かな 橋本 對楠

紫陽花や きのふの誠 けふの嘘 正岡子規

紫陽花や 人にやさしき 昨日けふ 片山由美子

紫陽花や 赤に化けたる 雨上り 正岡子規

花芯より 枯れて紫陽花 枯れ切れず 金箱戈止夫

あぢさゐに 彩づけの雨 日がな降る 上村占魚

あぢさゐの 秘色(ひそく) 天より貰ひけり 高澤良一

飽かずに眺めていると自分が小人になったようで・・・広い宇宙を感じる・・・

2015年7月 「渋滞と群集心理」

埼玉で一人暮らしをしていた主人の母が老人ホームに入居することになり、連日手伝いに出かけた。 行程の8割を高速道路が利用できるため、渋滞がなければ1時間半ほどで着くことができる。 しかし、信号のない高速道路も一旦渋滞が始まると、じっと我慢の状態になる。 しびれを切らし下の道路に降りても慣れぬ道に苦戦したりで勝敗は5割。 なんだかうまくできている。

最新のデータ解析やシミュレーションを取り入れた渋滞学が、様々な分野で役立っているという。 交通渋滞での年間経済損失は12兆円になると聞くと、渋滞中に物流のトラックが横入りしてきても、「どうぞどうぞ、お疲れさま」と思えてくる。

車の渋滞や人の混雑のメカニズムを研究する東大の西成活裕教授の『とんでもなく役に立つ数学』を面白く読んだ。 「アリの集団行動から交通渋滞の研究者は多くのことを学んだ」「ある一定の間隔を空けて移動できれば、あらゆる分野で渋滞がなくなる」と数学で立証している。

本文から

渋滞を起こす主役をすべてのある種の「粒子」と考える。 人、アリ、車など動くものはすべて「1」 現実の世界を抽象化してみる。 人もアリも車も「前が詰まっていたら進めない」というのが研究の出発点。

「高速道路の渋滞は、どんなときに起きる」

車が多いとき、時間がたっても数台の塊が残る。 1キロメートルあたり25台が適正。 車間距離で40メートルが一番流れが速い状態。 3台の塊の次の車が1セル分の車間距離の場合は渋滞の波は残って後ろに伝わるが、3台の塊の次の車が3セル分の車間距離をとっていると塊がほどけてそれぞれが動けるようになる。

「邪魔な柱があった方が早く避難できる」

集団心理に関する実験。 群衆心理学。 脱出シュミレーション。 邪魔な柱があって、それぞれちょっとだけ我慢している状態の方が、実は全体が早く逃げられる。 人はパニックになると判断能力が低下し、目に見える物を追っていこうとする傾向がある。 同調現象。 パニック度を数値化、パニック度が少し上がっている方が全員が早く脱出できる。

2013年日本がワールドカップを決めたとき、渋谷駅前のスクランブル交差点で騒然となった群衆に向かって話しかけたDJポリスの巧みな話術を思い出した。

午後9時半ごろ、スクランブル交差点の指揮車の上でマイクを握った男性隊員が、「こんな良き日に怒りたくはありません。 私たちはチームメートです。 どうか皆さん、チームメートの言うことを聞いてください」「皆さんは12番目の選手。 日本代表のようなチームワークでゆっくり進んでください。 けがをしては、W杯出場も後味の悪いものになってしまいます」「怖い顔をしたお巡りさん、皆さんが憎くてやっているわけではありません。 心ではW杯出場を喜んでいるんです」などとユーモアを交えて呼びかけた。

男性隊員の発言に、路上からは喝采や笑いの声が起こり、一部で「お巡りさん!」コールも湧き上がった。 男性隊員も「声援もうれしいですが、皆さんが歩道に上がってくれる方がうれしいです」と返した。

渋谷駅前でこの日は1人の逮捕者やけが人もなく、大きなトラブルも起きなかった。

この時の映像は共感を呼び、ニュースで何度も流された。 渋滞と群集心理・・なるほどである。

2015年8月 「季節の定番」

夏の楽しみの定番は「甲子園」だ。 今年の夏は飛び切り暑かったが、高校球児の活躍で、そんな暑さも忘れるほどの熱戦を楽しんだ。 早実の清宮選手や関東第一のオコエ選手の活躍も素晴らしかったが、決勝戦での東海大相模と仙台育英高校の試合はまさに手に汗握る好ゲームだった。

6―6の同点で迎えた九回、東海大相模の先発投手で左腕の小笠原が本塁打を放ち勝ち一点勝ち越し、その後も4長短打などで10-6となった。 序盤先行を許した仙台育英は2度同点に追い付いたが、最後はエース佐藤世が力尽きた。 両チームに惜しみない拍手を送りたい。 甲子園の幕が閉じた後には、花火が終わった後のような余韻と寂しさが残る。

我が家の夏にも定番がある。 1978年夏、旅番組の冒頭に映し出された上高地の河童橋から眺める穂高連峰や安曇野のわさび畑に魅了され 「そうだ!! 今年は、ここに行こう!!」 と急に上高地行が決まった。

ところが、宿を捜すと上高地のエリア内は国立公園の中でもあり、割高な料金にもかかわらず、すでにどこも満室である。 何とか周辺でお手頃の宿はないかと捜すうちに出会ったのが坂巻温泉だった。 当時は、国道沿いの川の対岸に佇むこじんまりとした一軒宿で、 駐車場は橋を挟んで道路側にあった。 駐車場に車を止め、橋を渡って宿を訪ねると、昔懐かしいような、ほっとした雰囲気に包まれた。 宿では、 心のこもった手作りの郷土料理のもてなしと温泉を楽しんだ。 それ以来、夏になり 「今年は どこへ行こう?」 と迷うと 「そうだ 上高地に行こう!!」 ということになる。 今は宿の場所も変わり、川沿いではなく「白なぎトンネル」を出たすぐ左にある。 気を付けないと危うく見過ごしてしまいそうなところにあるが、以前と変わらず、素朴な一軒宿であるのがうれしい。 日本の秘湯を守る会に属する温泉は硫黄泉のかけ流しで、時計の針も緩やかに進むようで癒される。

宿から上高地へは、公共機関のバスかタクシーを利用する。 バスを降り、ヒンヤリ研ぎ澄まされた空気に包まれると、日頃の慌ただしい生活から切り離され、心の原点に戻ったような気持になる。 透き通った梓川の流れや雪渓をいただく穂高連山の雄大な景色と明神池の神秘さに改めて感動する。 大正池でバスを降り、川沿いに歩き、河童橋から明神池までの約3時間が散策の定番コースになっているが、次回は岳沢まで足を延ばしたい。

年間を通して定番にしたいのは、娘家族や息子家族全員揃ってのお花見とブドウ狩りである。

春にはリビングから眺めるサクラを楽しみ、夏には小さな果樹園で巨峰狩りをし、庭先で孫たちと花火を楽しみたい。

マンション暮らしながら、庭があるというのはこんなにも楽しいものかと改めて感じている。 ささやかなぶどう棚には、今年は小さいながら20房ほどの巨峰が実った。 一年目の2粒、去年の2房からみると大収穫だ!! 房の粒は店先のものとは比べ物にならないほど少なく、4歳の孫に「少ししか付いてないね」と言われるが、皆でワイワイ言いながら食べる小さな巨峰は逸品である。

2015年9月 「ス-パームーン と MITAKA」

9月28日はスーパームーンが見られると知り、期待をしながら日暮れを待った。 月は地球の周りを楕円形の軌道を描きながら回るため、月が地球に最も近づくと、月の直径は最も小さかった時に比べ1.14倍になり、3割も明るく見えるという。

8時ごろには雲のない夜空に神秘的な満月を見ることができた。 10時ごろには薄雲が月の前を川の流れのように通り過ぎた。 その流れで雲の色が刻々と変化し、まるで天体ショーのようでもあり見飽きることがなかった。 雲の中で輝く月は、星雲に浮かぶ見知らぬ美しい星にも見えた。

人々は太古の昔から夜空を見上げ、宇宙を感じ、何かを探し求めているのだろうか。 秋のお彼岸、多磨墓地でのお墓参りの後、兄弟3人で国立三鷹天文台と調布のJAXAを訪ねた。 三鷹天文台は副台長であり天文学教授を務める渡辺潤一の「面白いほど宇宙がわかる15の言の葉」を読んで以来、ぜひ訪ねたかった場所だった。 兄や弟の住居から三鷹天文台までは6〜7キロほどの距離で、ジョギングの時などによく近くを通るというが、まだ訪ねたことはなっかたという。

広く緑豊かな敷地内には、1938年から60年間太陽黒点の写真撮影を行った第一赤道儀室、口径65㎝の日本最大の屈折望遠鏡のある天文台資料館、自動光電子午環を収めた天文機器資料館などが点在している。 世界最先端の観測施設を擁するナショナルセンターであり、見ごたえがある。

その国立天文台が開発し、公開中の天体シミュレーターソフト「MITAKA」は素晴らしいソフトだ。 この「MITAKA」をインストールすると、パソコン上で宇宙旅行が楽しめる。 米探査機ニュー・ホライズンズが7月14日に冥王星に接近した軌跡も、実際のデータに基づいて見ることができる。

「面白いほど宇宙がわかる15の言の葉」を片手に、宇宙船に乗った気分で星団の近くまでさまよってみると、今までは2次元だったものが3次元空間として広がり、137億年におよぶ宇宙を疑似体験できる。

著書のなかに 「光の速度は有限なので、遠くを見れば見るほど過去が見える。 月は1.3秒前の姿だし、太陽は8分前の光。 七夕の彦星は17年前、織り姫星は25年前、アンドロメダ大銀河は230万年前の姿で遠方の星ほど過去を見せてくれ、それを延長していけば、最後に137億年前のビッグバンの最初の姿が見える」 という箇所がある。 わくわくドキドキである。

2015年10月 「坊城先生と三島由紀夫」

毎年この季節になるとノーベル文学賞候補に村上春樹の名前が上がり、今年こそ受賞するのではないかとの憶測も流れた。 ブックメーカーでかけの対象にもなり、ファンがカフェに集まり受賞の報せを待つ様子がいつものようにメディアで取り上げられた。

村上文学は純文学ではなく通俗小説とみなされているから受賞できない、という説もあるが、落選が10年も続くと受賞はなかなか難しいのではないかと思われてくる。

ノーベル賞委員会は50年経つと候補を公開することになっていて、今年はじめには三島由紀夫が、1963年の最終候補から一歩手前で漏れていたことがわかった。

又吉の「火花」が芥川賞を受賞してから純文学が見直され、三島由紀夫の「命売ります」が2015年10月13日には累計発行部数20万部を突破したという。 映画化やドラマ化される訳でもなくいのに文庫売り上げランキングに入るのは異例の事だ。 三島作品を読むのは豊潤の海4部作以来20年ぶりになるが、久しぶりに目にする物語は雄弁で、今読んでも新鮮に感じた。

主人公の男は、日々の生活の無意味に耐えられなくて自殺しようとするが、未遂に終わってしまう。 そこで自分の命を売りに出すが、彼の意に反し、命は次々に買い手の思惑をすり抜けいつも売れ残ってしまう。 最後に、田舎の警察にたどり着くが、依頼者はいなくなり、殺人事件も密輸組織も消滅し、彼の頭脳明晰さやロマンティシズムは何の価値もないものになってしまう、という話しである。

久しぶりに三島作品を読み、高校時代の恩師、坊城俊民先生が三島由紀夫と親交があったのを思い出した。 二人は学習院高等学校の文芸部で知り合い東大に進んでからも交友があったそうだ。 その関係は、先生の恋愛事件で決裂したが、三島の自決前には和解したという。 先生は三島の『詩を書く少年』という短編の中にRとして登場している。

国文学者であり伯爵家の出身で宮中の歌会始講師を務めるなど、先生は都立高校教師の中では異色の存在であった。 高校2年の夏休み、数人の生徒を対象に芥川龍之介の「或る阿呆の一生」を題材にしてゼミが開かれた。 夏休みの静かな木造の教室で、文中に出てくる「先生」「敗北」などを語り合ったことが、先生の面影とともに懐かしく思い出されてくる。

2015年11月 「宗教と日本人」

毎日のようにテロや国家間の小競り合いで多くの尊い命が失われている。

人間はこんなにも愚かなものなのだろうか。 何とか解決の糸口は見つからないのだろうか。

13日夜パリで起きた同時多発テロの発端は、2001年のアメリカ同時多発テロ事件なのか。 アメリカはテロの報復としてアフガニスタンやイラクに戦闘員を派遣し、シリアでは2011年に起きた内戦で22万人以上が死亡し人口2200万人のうち傷者は100万人、国内外で避難生活を送っている人は1000万人以上に上り、中東ではイスラム過激派とキリスト教国家の対立という構図が続いている。

シリア内戦は5年目に突入し、国民の約半数が人道援助を必要としている。 24日、カナダのトルドー新政権は、今後3カ月のうちにシリア難民2万5000人を受け入れると発表した。 アメリカの議会では難民の受け入れを中断する法案が可決したが、日本はこれからどうするのだろう。

結婚式を教会で行い、赤ちゃんが生まれたら神社にお参りに行き、お葬式は仏式で行うというその不思議を、多くの日本人はごく自然に受け入れている。 一方、西洋では原始キリスト教の時代から戦いの歴史であったように思う。 なぜ人の幸せを願う宗教が争いの具になるのか。 日本人の宗教観は特殊なのだろうか。 ニーチェは「神は死んだ」と言ったが、神の存在を認識しなければ、神を否定することもできない。

秋晴れの中「鎌倉文学館」を訪れ、この地で活躍した文学者の足跡を偲んだ。 大仏次郎、川端康成、久米正雄、高見順、漱石などなど。 漱石は27歳の時、精神衰弱に悩まされ円覚寺にある帰源院にとどまり参禅したという。 著書の「行人」に「死ぬか、気が違うか、それでなければ宗教に入るか。 僕の前途にはこの3つしかない」という箇所があるが、日本人の宗教観をよく表しているように思われる。

FM尼崎に「8時だよ! 神様 仏様」という番組があるという。 リスナーの悩みをキリスト教の牧師、神道の神主、仏教の僧侶が聞き、3人がそれぞれ答えるというものだそうだ。 単純な私はそんな番組があると知っただけで救われた気持ちになってくる。なんと平和でなんと日本的なのだろう。 外国の人が聞いたらなんと言うだろう。 混迷の時代にあって、日本人の特性を活かした平和づくりはできないものだろうか。

2015年12月 「今年の漢字」

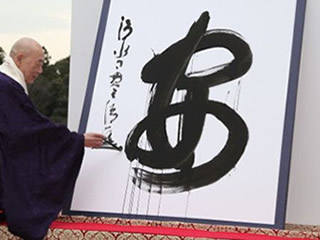

15日、京都の清水寺で「今年の漢字」が住職の森清範貫主により「安」と揮毫された。 「安」は応募総数の約4割の票を集めたが、2位は爆買の「爆」、3位は戦後70年の「戦」と世相を表す漢字が続いた。

「安」が選ばれたのは、9月に安全保障関連法が可決成立したことや世界中で起こるテロへの不安などが理由だ。 だれもが不安のない安心できる社会を望んでいる。 揮毫された「安」は12月いっぱい本堂で一般公開されたのち、本尊の千手観世音菩薩に奉納される。

9日、作家の野坂昭如が心不全で亡くなったが、アニメの『火垂るの墓』が野坂昭如の短編小説だったことを知った。 戦時中の極限状態のもと、親を亡くした兄妹が助け合いながら懸命に生きようとするが、栄養失調で蛍のように儚く散ってしまう物語。 二人への愛と深い悲しみにあふれた作品だ。

ラジオで放送された「野坂昭如 最後の手紙」の一部を記載する。

はや、師走である。

町は、クリスマスのイルミネーションに、

さぞ華やかに賑やかなことだろう。

そんな世間の様子とは裏腹に、

ぼくは、

日本がひとつの瀬戸際にさしかかっているような

気がしてならない。

明日は12月8日である。

昭和16年のこの日、

日本が真珠湾を攻撃した。

当時、

日本の行き詰まりを打破せんとした結果、

戦争に突っ走った。

当面の安穏な生活が保障されるならばと

身を合わせているうちに、

近頃、かなり物騒な世の中となってきた。

戦後の日本は平和国家だというが、

たった1日で平和国家に生まれ変わったのだから、

同じく、たった1日で、

その平和とやらを守るという名目で、

軍事国家、つまり、

戦争をする事にだってなりかねない。

明日にでも、

たったひとつの選択しか許されない世の中に

なってしまうのではないか。

また、ヒョイと

あの時代に戻ってしまいそうな気がしてならない。

私は、願いを込めて「穏」を選びたい。