1月20日、アメリカ第46代大統領の就任式が、世界注視のなかで執り行われた。バイデン大統領の就任は、今年の世界10大不安要素の第一位に挙げられるほど、荒波の中での船出となったが、選挙中の異様な光景はいったん静まったようだ。

就任式で、黒人女性で詩人のアマンダ・ゴーマンさんが「光はいつもそこにある。私たちがその光になろうとする勇気を持てば」を朗読したのを聴き、副大統領のハリスさんら参加した女性の多くが民主党の青と共和党の赤を合わせた紫のコートをまとっているのを見て、険しい道のりの中にも一条の光を感じた。

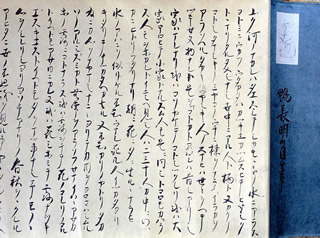

一方、コロナ下の日本でも日々の自粛生活が続いているが、その中でも嬉しいことがあった。一度は観たいと思っていた鎌倉宮の薪能が、無観客ながらオンライン配信され、厳かな薪能神事を画面越しながら観ることができたのだ。

演目 : 素謡 「翁」 金春 憲和 金春81世宗家

仕舞 「羽衣」 金春 安明 金春80世宗家

「鍾馗」 山井 綱雄 金春流能楽師

神事への参加者が手を清め、宮司による修祓、幕の中に入り宮司による献饌、祝詞奏上、玉串拝礼と続き、いよいよ薪能が始まる。闇の中に浮かぶ舞台は神聖である。

「翁」素謡 81世宗家 装束は裃 金春憲和 コロナ下であり素謡で囃子、舞がなく謡曲だけが演じられた。

演目の「翁」は、能にして能にあらず、他の曲と一線を画し、神聖視されている。天下泰平、国土安寧などを願う祝福に満ちた謡である。現在では正月の初会や舞台披きなどの特別な催しでしか演じられないという。

「羽衣」仕舞 80世前宗家 金春安明 能の一部を面、装束をつけず略式で最後のシーンのみが演じられた。

静岡の三保の松原を舞台にした天女伝説をもとに作られた、幸を祈念する謡である。

三保の浦で海に漕ぎ出していた漁師の白龍たちは、春になった美しい三保の松原の景色を嘆賞しつつ、その三保の松原に戻ってくる。すると虚空より花が降り音楽が聞こえ妙なる香りが立ちこめる。これはただ事ではないと思っていると、松に美しい衣がかかっている。白龍はその衣を手に取って持ち帰ろうとしたが、天女が現れ、それは私の衣ですので返してほしいと告げる。天女は衣が無ければ飛ぶ事もできず、天上に帰る事ができないので、そういわずに返してほしいと言う。天女は、三保の松原の春景色が天上界のようであるといい、その美しさを讃え、「君が代は天の羽衣まれに来て撫づとも尽きぬ巌ならなむ」と詠まれた歌のようだと歌い舞っていると、それに合わせて、笙、笛、琴の音なども聞こえてくる。その舞姿は、雪が舞うような美しさであった。そうやって、東遊びの舞の曲を次々と舞い、国土の繁栄を祈念し、様々な宝物を降らし国土に恵みを施しながら、十五夜の空に輝く満月のようになって富士山の高嶺に昇ってゆき、天空の霞の中に姿を消してゆく。

「鍾馗」仕舞 金春流楽師 山井綱雄

中国の大臣で鍾馗は魔除け疫病払いの神様。邪悪なものを払うご利益がある。

鍾 馗(しょう き)は、主に中国の民間伝承に伝わる道教系の神。日本では、疱瘡除けや学業成就に効があるとされ、端午の節句に絵や人形を奉納したりする。また、鍾馗の図像は魔よけの効験があるとされ、旗、屏風、掛け軸として飾ったり、屋根の上に鍾馗の像を載せたりする。

鍾馗の図像は必ず長い髭を蓄え、中国の官人の衣装を着て剣を持ち、大きな眼で何かを睨みつけている姿である。

無駄をそぎ落とした舞、静寂の中に朗々と響く謡に一時浮世を忘れることができたが、この一年の無事を祈らずにはいられない。

「原田マハと名画を訪ねて」~東京国立近代美術館 アンリ―ルソー~を見て、皇居北の丸公園にある東京国立近代美術館を訪ねた。

「原田マハと名画を訪ねて」~東京国立近代美術館 アンリ―ルソー~を見て、皇居北の丸公園にある東京国立近代美術館を訪ねた。