新聞で「文字に魅入られて」という特集を読んだ。 日本語の文字=書体についてである。

『本を読むにもメールを書くにも、文字はいつもそこにある。

日本で活字印刷が本格的に始まった明治の初めから、文字づくりを担ったのは無名の作り手だった。金属の活字にもパソコンのフォントにも、その奥に肉筆の気配が潜んでいる。今、時代は紙からデジタルへ。目に映る文字の美しさ、読みやすさの基準が変わり、人と文字との関係も揺れ始めた。

印刷の文字は大きく、ポスターや見出しなどで使う「デザイン書体」と小説など長い文章を組む「本文書体」に分かれる。水のような空気のような文字づくりを目指す文字職人の鳥海修さんが、近代文学を組める文字として「游明朝体」を作り上げた。』

私が普段使うのは游明朝体だが、パンフレットやメールでは小塚ゴシックやメイリオも使っている。「百年の孤独」は焼酎の商標も本のタイトルも游明朝体だ。友人からいただいた「百年の孤独」は、宮崎県高鍋町の老舗種酒造で作られている焼酎で希少価値のあるお酒だ。慌ただしい年の瀬から「百年の孤独」を読み始め、正月には家族が集まりお節を肴に「百年の孤独」を味わった。

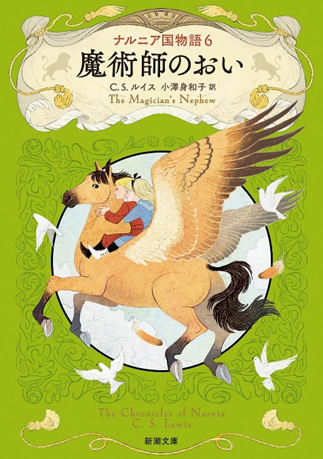

小説「百年の孤独」は、1967年にアルゼンチンのスダメリカナ社から刊行された、コロンビアのノーベル文学賞作家ガブリエル・ガルシア=マルケスノーの書である。現在では46言語に翻訳されて5000万部を売り上げている世界的なベストセラーだが、日本では昨年6月に新潮社から文庫本として発刊され、書店で売り切れるほどのブームになった。

ガブリエルの生地をモデルにした架空の村マコンドを舞台に、村の創始者ホセ・アルカディオ・ブエンディア一族の100年にわたる宿命を描いている。 日本では「文庫化されたときは世界が終わるとき」と言われたほど、難解な海外文学の代名詞とされていた。

同じ名前の人物が何代にもわたり登場してくるので、何度も冒頭の家系図を見直しながら読み進むことになった。亡霊が庭や家の中をうろつきまわり、ジプシーのメルキアデスが百年前に一族の歴史を予言するなど、どこまでが現実なのか幻想なのか分からない世界が繰り広げられている。文学界では、「魔術的リアリズム特有の現実性と非現実性が入り混じったあいまいな世界」と言われている。小説なのだから時間軸についても空想についても非現実は当たり前だと思えるが、その後の村上春樹やカズオ・イシグロらにも影響を与えたのだろう。

焼酎の「百年の孤独」という名前は、このガブリエル・ガルシア=マルケスの小説が由来となっている。 酒造メーカーで文学好きの4代目がマルケス氏に電話をし、商品名として「百年の孤独」を使用したいと直談判したという。

世界の名だたる作家たちがガブリエルの影響下にあるというこの名著は、なかなか手ごわい。

スッキリした飲み心地の銘酒と不思議な読後感が残った名著で年初めの乾杯をしたが、今年はいったいどんな年になるのだろう。