鎌倉五山の第四位の寺で、山号は金宝山、臨済宗円覚寺派に属し国の史跡になっています。

開基は方丈宗政とその子師時で、開山は宋出身の兀庵普寧と大休正念です。のちには、高峰顕日や夢窓疎石が住持し、最盛期には七堂伽藍と塔頭11寺院を備えていました。

延文元年(1356年)には火災で伽藍を失いますが、室町時代にも大きな寺でした。しかし、15世紀半ばころから鎌倉の衰亡と共に荒廃し、大正十二年(1923年)の関東大震災でその大部分が倒壊しました。現在の伽藍は昭和になってから復興されたものです。

鎌倉五山の第四位の寺で、山号は金宝山、臨済宗円覚寺派に属し国の史跡になっています。

開基は方丈宗政とその子師時で、開山は宋出身の兀庵普寧と大休正念です。のちには、高峰顕日や夢窓疎石が住持し、最盛期には七堂伽藍と塔頭11寺院を備えていました。

延文元年(1356年)には火災で伽藍を失いますが、室町時代にも大きな寺でした。しかし、15世紀半ばころから鎌倉の衰亡と共に荒廃し、大正十二年(1923年)の関東大震災でその大部分が倒壊しました。現在の伽藍は昭和になってから復興されたものです。

総門には、「大切なものは身近にある」という意味の「賽所在近」の扁額が掲げられています。

総門の手前には石橋がかかっており、左側に鎌倉十井の一つ「甘露の井」があります。この水は鎌倉五名水の一つに数えられています。

重層一間一戸の山門は、上層が鐘楼を兼ねている珍しい形式のもので、花頭窓をあしらった中国風の意匠が特徴です。

鐘楼門の少し手前にある受付の裏に、安藤寛の歌碑があります。

結界に 降る雨あしは 光りつつ

深き杉生の みどりにしつ舞

鐘楼門をくぐり進むと右手が本堂の「曇華殿」です。

本堂の前には鎌倉市天然記念物の白槇三本が時を超えて佇んでいます。

本堂のご本尊は、阿弥陀如来・釈迦如来・弥勒如来の三仏で、鎌倉様式の典型的作風で室町時代作の木造座像です。

弥勒は弥勒如来とされています。この世は現在過去未来渾然一体となった存在であると捉え、如来となることが予め約束された弥勒菩薩を「如来」と表現し、浄智寺の弥勒像は仏像様式としては如来形となっています。

本堂を右に見てさらに進んだ正面には、「平和塔」と記されている球形の石塔があります。

室町時代の浄智寺には方丈、書院、法堂などの建築物や塔頭が存在まししたが、延文元年(1356年)の火災で伽藍は消失しました。

書院裏に広がる庭園には、銅制の五重塔があります。

こちらは、三重石塔です。

推定樹齢140年のタチヒガンは「かながわ名木100選」に、高野槙、柏槇は鎌倉市指定天然記念物に指定されています。

竹林を抜けた左手には石塔が並び右手には井戸があります。

手押しポンプのた井戸には、茶道に使う水を汲みに来る方がいるそうです。

竹林の奥にはやぐら群があり、石塔や石仏が見られます。

やぐらと呼ばれる横穴は鎌倉時代に作られた墓所です。平地が少ない鎌倉では、柔らかい山肌をくり抜いて墓所として使っていました。浄智寺のやぐらには、小さな石仏や石塔が祀られています。

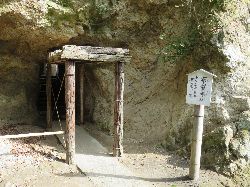

順路をしばらく行くと、布袋さまに続く隧道が現れます。

隧道をくぐると、鎌倉江の島七福神の布袋さまが祀られています。

浄智寺の布袋さまは「鎌倉・江ノ島 七福神」のうちの一つに指定されています。

現在、茶室は使用されていません。

隧道脇の小道を通って戻ると、書院前に出ます。

書院には、篆書で「常安」と書かれた額が掲げられています。

内部は非公開ですが、古民家のような佇まいです。