永福寺は、源頼朝が源義経らを供養するために建立した寺で、鎌倉の三大寺院のひとつとされています。庭園は京都から庭師を呼び寄せて作られましたが、寺は室町初期(1405年)の火災で焼失しました。

ここは、南翼廊・南中門のあった場所です。

永福寺は、源頼朝が源義経らを供養するために建立した寺で、鎌倉の三大寺院のひとつとされています。庭園は京都から庭師を呼び寄せて作られましたが、寺は室町初期(1405年)の火災で焼失しました。

ここは、南翼廊・南中門のあった場所です。

本堂は、二階建ての仏堂であった事から二階堂とも言われています。寺跡は国の史跡に指定されています。

「海道記」より

「東山のすそに臨みて、二階堂を礼す。此れは、余堂に卓楽して、感嘆に及び難し。第一第二重なる軒には、玉の瓦、鴛のつばさをとばし、両目両足の並び給へる台には、金の盤、雁灯を挑げたり。・・・三壺に雲浮かべり、七万里の浪、池の辺りによせ、五城に霞そばだてり、十二楼の風、階の上にふく。…」

鎌倉時代を代表する遺跡として、世界遺産候補となっている武家の古都・鎌倉の構成資産のひとつです。

鎌倉時代を代表する遺跡として、世界遺産候補となっている武家の古都・鎌倉の構成資産のひとつです。

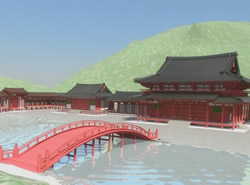

2007年から復元整備工事が始まり、2017年6月に二階堂、阿弥陀堂、薬師堂などの基礎と苑池の復元が完了し、史跡公園として公開されています。

1983年から開始された発掘調査によると、本堂、阿弥陀堂、薬師堂の三堂が横に並び、その前面には広い池が作られ、中の島や釣殿がある浄土式庭園のある壮大な寺院であることが分かりました。

1983年から開始された発掘調査によると、本堂、阿弥陀堂、薬師堂の三堂が横に並び、その前面には広い池が作られ、中の島や釣殿がある浄土式庭園のある壮大な寺院であることが分かりました。

池には反橋が架けられ、その先は二階建ての堂「二階堂」へと繋がっており、二階堂の両側には薬師堂と阿弥陀仏堂が造られていました。

池には反橋が架けられ、その先は二階建ての堂「二階堂」へと繋がっており、二階堂の両側には薬師堂と阿弥陀仏堂が造られていました。

これは、案内図を写したものです。上の写真の手前から奥の二階堂に向かい橋が架けられていました。

西にある階段を上ると見晴らしのよい展望台に出ます。

展望台から眺めると、寺の基礎が再現されているのが分かります。

実朝 「金槐和歌集」より

建保五年十二月永福寺の僧坊に罷りて

あした帰り侍るとて 小袖を残しおきて

「春待ちて 霞の袖に かさねよと 霜の衣の 置きてこそゆけ」