応永元年(1394)創建された臨済宗建長寺派の寺で、開山は空外、開基は上杉氏定です。鎌倉扇ヶ谷の奥にあり数多くの言い伝えがある寺です。

急な男坂と緩やかな女坂があり、正面の男坂を上がると山門です。

応永元年(1394)創建された臨済宗建長寺派の寺で、開山は空外、開基は上杉氏定です。鎌倉扇ヶ谷の奥にあり数多くの言い伝えがある寺です。

急な男坂と緩やかな女坂があり、正面の男坂を上がると山門です。

山門の手前にある井戸です。

鎌倉幕府評定衆・金沢顕時の妻の無著禅尼の悟りの境地を証する歌「千代能が いただく桶の底ぬけて 水もたまらねば 月もやどらじ」から名付けられたと云われています。桶の底が抜けたことで悟りを開いたという言い伝えがあります。

大佛次郎の随筆「鎌倉の井戸」より

私の住んでいる鎌倉には、昔から有名な井戸が十か所ある・・・取り分けて海蔵寺の谷戸にあるのは、どうした理由からか昔からの名前が底抜けの井戸というので、覗いてみると、水はなく、そこの一部がぽっかりと欠け隙間から外の風が通っている。

右手の緩やかな女坂を上がると脇門があります。これは境内側からの景色です。

右手の緩やかな女坂を上がると脇門があります。これは境内側からの景色です。

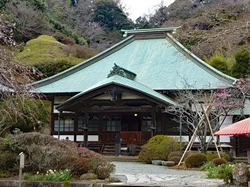

本堂には海蔵寺と書かれた額が掲げられ、 正面には、十一面観音及び「殺生石」の伝説で知られる開山心昭空外像が安置されています。

鎌倉市指定文化財の「薬師三尊像」が安置されています。堂内には他にも「十二神将立像」「木造伽藍神倚像」等が納められています。

鎌倉市指定文化財の「薬師三尊像」が安置されています。堂内には他にも「十二神将立像」「木造伽藍神倚像」等が納められています。

寄棟造、桟瓦葺きで禅宗様を基調とし、内部は土間になっています。正面仏壇に薬師三尊像と十二神将像を安置しています。安永六年(1777年)ごろ鎌倉の浄智寺から移築したものと伝えられています。

2階建ての出桁造で、江戸時代の建立です。

寺の周辺には北欧文学者の宮原晃一郎が住み、俳人の清水基吉も門前に住んで居ました。山門をくぐって左側に句碑があります。

清水基吉句碑

侘び住めば 八方の蟲四方の露

本堂の裏手に心字池を中心とした庭園があります。庭園内には、雪見灯篭、石造りの五重塔、岩を包み込むように水が流れ落ちる袋滝などが配置され、背後の山の樹々が四季の移ろいと共に色を変えていく姿と重ねて楽しめる造りになっています。

本堂の裏手に心字池を中心とした庭園があります。庭園内には、雪見灯篭、石造りの五重塔、岩を包み込むように水が流れ落ちる袋滝などが配置され、背後の山の樹々が四季の移ろいと共に色を変えていく姿と重ねて楽しめる造りになっています。

右に見える建物は数年前に立て替えられた「書院」です。

庫裡の直ぐ前に鐘堂があります。

やぐらの一つは「雨宝殿」と名付けられ、小さな鳥居が立っています。奥に白く見えるのは人頭蛇身の宇賀神様です。

仏殿に向かって左手の隧道を抜けた先、岩窟内にある十六井戸です。岩窟の床面に縦横各4列、計16の丸穴があり、水が湧き出ています。正面には観音様、その足元には弘法大師の石像が安置されています。井戸ではなく、納骨穴とも、十六菩薩になぞらえたものとも言われています。